雞隻消化道疾病防治策略:細菌性病原篇

臺灣農業中,家禽產業占據著重要的地位,貢獻的產值也相當豐厚:根據財團法人中央畜產會最新的畜牧業統計數據(111年),養雞產值僅次於毛豬,達560.5億元(占27.5%);雞蛋產值則位居第三,達325.6億元(占15.9%)。然而,疾病對於雞隻的健康和生產力造成的威脅,將導致農業經濟的巨大損失,其中消化道疾病為雞隻最常見的疾病類型之一,因此有效的治療及預防至關重要。

我們可以從糞便型態間接獲得雞隻消化道健康與否的線索,健康雞隻的糞便為圓柱或條狀、略為乾燥、表面有少量白色尿酸鹽覆蓋的固狀物,顏色多為灰褐色至棕黃色;若雞隻的消化道受到傷害產生病變,導致其功能紊亂而無法正常運作,則雞隻會出現下痢,即糞便顏色轉變為紅褐色、黑色、墨綠色等,或質地變成黏稠、水樣等異常狀況。發現雞隻下痢時需盡速進行診斷及治療,同時調整飼養管理的方式與品質,才能避免更多損失。

導致雞隻下痢的原因眾多,大致可分為病原感染性、非感染性兩大類;其中病原感染性因子又分可為細菌性、病毒性、寄生蟲性等。本文將先針對因細菌性病原導致雞隻下痢的常見疾病與防治策略進行介紹及討論。

雛白痢(Pullorum Disease)

- 病原:雛白痢沙門氏菌(Salmonella pullorum)

- 傳播途徑:主要為垂直(介卵)傳染,也可以水平傳播

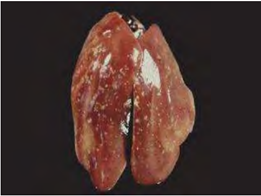

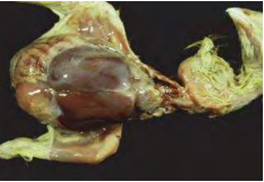

- 臨床症狀/肉眼病變:主要造成2-3周齡以下雛雞腸炎,白痢,死亡率可達100%。病雞出現灰白色下痢便,泄殖腔周圍羽毛沾滿白色石灰樣糞便(圖一),會簇集在熱源處且發出尖叫聲。剖檢可見卵黃囊吸收不全、肝臟表面白色壞死小點(圖二)、心臟與肺臟有白色結節,腸管黏膜有白色多發壞死病灶

|

|

|

|

圖一

圖二

|

家禽傷寒(Fowl Typhoid)

- 病原:傷寒沙門氏菌(Salmonella gallinarum)

- 傳播途徑:與雛白痢相似,主要為垂直(介卵)傳染,也可以水平傳播

- 臨床症狀/肉眼病變:雛雞感染症狀和雛白痢相似;成雞出現下痢、發燒等症狀,成雞感染率及死亡率較雛白痢高。剖檢可見肝臟腫大有壞死點、脾臟充血腫脹發黑

家禽副傷寒(Paratyphoid infection)

- 病原:沙門氏菌(Salmonella spp.)—可引起家禽副傷寒之沙門氏菌有二十多種

- 傳播途徑:主要經由食入被汙染的飼料及飲水所引起,也可以介卵傳播

- 臨床症狀/肉眼病變:七周齡以下幼雛較容易發病,雛雞臨床症狀與剖檢與雛白痢類似,亦有灰白色下痢便;長期感染之病例可見脫水、腸炎

大腸桿菌症(Avian Colibacillosis)

病原:大腸桿菌(Escherichia coli)

傳播途徑:為腸道常在菌,可以水平及垂直傳播,緊迫因子增加會誘發產生

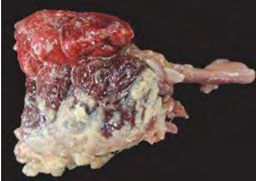

臨床症狀/肉眼病變:由致病性大腸桿菌所引起的全身或局部感染,全身性感染以敗血症、氣囊炎為主徵;病雞局部腸炎時,出現下痢、脫水等症狀。剖檢可見心臟、肝臟、肺臟、腸管漿膜、腹膜等部位之纖維素性黃白色滲出物(圖三、圖四)

圖三

圖四

- 家禽霍亂(Fowl Cholera)

- 病原:多殺性巴氏桿菌(Pasteurella multocida)

- 傳播途徑:水平傳播,常見帶菌雞隻(carrier)散佈細菌,成為感染源

- 臨床症狀/肉眼病變:典型症狀為高熱、食慾廢絕、水樣惡臭下痢便、呼吸加速等症狀。剖檢可見典型出血性敗血症病變:心外膜、冠狀溝脂肪出血點、腸黏膜出血(圖五)、肺臟水腫出血、肝臟腫大出現多灰白壞死小點(圖六)

- 圖五

- 圖六

壞死性腸炎(Necrotic Enteritis, NE)

病原:產氣莢膜梭菌(Clostridium perfringens)

傳播途徑:不在雞隻之間直接傳播,但常因其他疾病或緊迫造成腸內微生物生態環境改變而發病

臨床症狀/肉眼病變:多發於2-5周齡肉雞,病雞精神沉鬱、羽毛凌亂、排赤褐色帶血下痢便、嗉囊積水。剖檢可見中下段小腸全面出血壞死(圖七),黏膜表面形成偽膜(圖八)

圖七

圖八

藥物治療很重要,飼養管理不可少

當現場發生雞隻下痢時,若經診斷為細菌性病因,應及時使用適當且具敏感性的抗生素藥物進行治療。

在細菌性疾病的防治中,除了上述藥物治療,還需透過完善的生物安全措施以阻斷病原微生物的傳播途徑,例如:將病雞與健康雞隻確實隔離、介卵傳染之疾病則剔除受感染的種雞等,並定期進行環境清潔以減少病原微生物的數量,再搭配良好的飼養管理技術,盡量減少環境緊迫因子,就可以降低疾病再發機率。

本文雖然以細菌性病原作為主軸,但感染性疾病中,不同種類的病原對於雞隻的影響也環環相扣,例如當雞隻爆發病毒性疾病時,其免疫功能會受到抑制,使得體內致病細菌更容易生長;當發生寄生蟲性疾病如球蟲感染症(Coccidiosis)時,腸上皮細胞會被球蟲破壞,進而營造產氣莢膜梭菌更適合增殖的環境,則壞死性腸炎會更容易爆發。因此在細菌性疾病防治的策略上,除了投予抗生素藥物殺滅或抑制致病細菌,場內外環境設備的清潔消毒、抗蟲藥物的輪替/穿梭使用,都是整體疾病管控中非常重要的一環。

另外,有些非感染性因子也會導致腸道內環境改變、菌叢失衡,病原菌大量增殖繼發雞隻下痢,例如:

- 黴菌毒素中毒:黴菌毒素除了物理性破壞腸道屏障,也對腸道菌相產生影響,進而降低雞隻對於營養的吸收及代謝,使得整體生產性能低落、出現飼料便下痢等。飼料須維持良好的來源與品質,其存放位置也要在適宜的環境與空間,以減少黴菌生長的機會;黴菌毒素的去除則可以使用毒素去除/吸附劑,例如安腸敏®、永克鮮®;治療黴菌感染症則可使用Nystatin (永克黴®/泰寧®)等抗黴菌藥物。

- 營養與環境因子,如熱緊迫:由於更多血液流往體表散熱,流向腸細胞的血液相對減少,使得腸道營養物質、氧氣供應減少,腸細胞功能失調而死亡。腸道屏障的完整性受到損害,進而繼發病原感染、水樣下痢;腸道內菌叢失衡、腸內酵素活性降低,也會導致雞隻營養吸收減緩,飼料換肉率不佳。欲減少熱緊迫的發生,環境與通風需特別注意,給予的飲水應乾淨清涼,高溫天氣亦可在水中加入維生素以緩解雞隻緊迫,並特別留意飼料有無發酵或發霉狀況,以免食入後對雞隻消化道產生傷害。

建立雞隻免疫力,從腸道日常保健開始

在管理疾病時,除了上述提及之抗生素治療方法、確實的飼養管理與生物安全,若可以進一步提供雞隻完善的消化道營養保健,提升雞隻免疫力,就能更減少疾病入侵時帶來的損失。

雞隻消化道是體內營養物質吸收代謝的場所,也存在著體內七成的免疫細胞,是雞隻最重要的免疫器官。在雛雞時期,消化系統(包含腸道、肝臟、胰臟等)的成長速度即較身體成長速度快上二至五倍,以進行消化作用提供其他器官的發育成長,因此腸道健康從雛雞時就需要細心照料,平時應餵飼品質良好的飼料及飲水,以建立良好的腸道共生菌叢;這些菌叢在健康狀況下維持良好的動態平衡,並擔任著消化與免疫功能的關鍵角色。隨著腸道共生菌叢的功能性研究愈來愈多,加上翦抗飼養的國際趨勢推波助瀾,腸道保健已經成為日常飼養的顯學:於飼料中添加勇又強®、勇又壯®、恩樂普®等益生菌及益生元可以維護菌相,建立優勢菌叢;飼料添加有機酸如肥肥酸®,則可減少腸道中病原菌生長,改善腸道健康;飲水中添加有機酸除了達到酸化功能,更可以清潔水線,減少細菌孳生以免雞隻攝入而致病。

平時以日常保健品保持消化道的健康環境,再搭配良好的飼養管理,當消化道疾病發生時,則及早診斷與給予治療藥物,可以最大幅度地減少消化道疾病所帶來的傷害與損失。